這裡一直都是“工人的學校和樂園”

鄧崎凡 錢培堅

2019年09月27日09:11 來源:《工人日報》

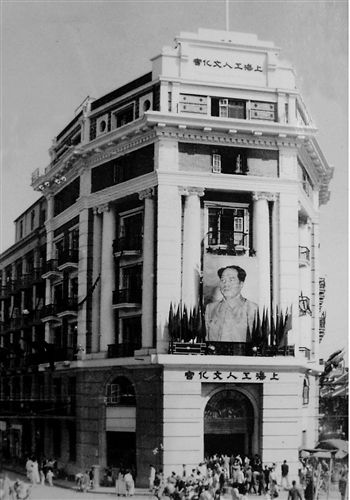

70年前,伴隨著新中國的成立,位於上海市西藏中路120號的原東方飯店迎來了命運的轉折——在新中國成立后的第一個國慶日,這個昔日上海灘名流權貴才能踏足的聲色犬馬之地,變身為上海市工人文化宮。自此,這裡向勞動者敞開了大門,成為“工人的學校和樂園”。

在精神文化匱乏的歲月裡,這裡是職工心中的“燈塔”和“聖地”﹔在改革開放的時代洪流中,這裡頑強堅守,不忘服務職工的初心﹔在新時代,這裡完成回歸,在創新中再次啟程。70年滄海桑田、人世巨變,工人文化宮堅守“工人的學校和樂園”這一陣地,在新時代書寫著新的傳奇……

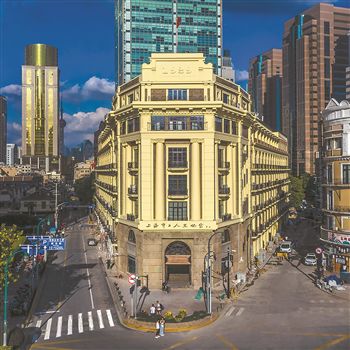

上海市西藏中路120號,一座歐洲新古典主義風格的建筑如一座巨輪遠航,兩側鱗次櫛比的高樓仿佛這座巨輪激起的巨浪——以此為中心、方圓5公裡,是百年來上海最繁華、人口最密集的區域。

這座誕生於1929年的老建筑,是上海東方飯店舊址。解放前,上海灘的燈紅酒綠在這裡滋養出“冒險家的樂園”﹔新中國成立后,這裡成為上海市工人文化宮,昔日名流權貴的歡樂場變成了“工人的學校和樂園”。

斗轉星移,上海灘從當年東亞的“十裡洋場”發展為今天國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心,成為具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市﹔黃浦江兩岸的工人階級擺脫了舊中國受剝削、被壓迫的命運,成為這座建筑裡的主角,成為國家的主人,成為社會主義建設的主力軍。

這一切,這座建筑是見証者。百年風雲激蕩的歷史,在這裡有跡可循﹔七十載光榮夢想,在這裡可以一窺風貌。

“上海工人階級的一件大喜事”

1949年5月27日,人民解放軍接管上海。次日,上海市人民政府成立。其后數年,人民政府以摧枯拉朽之勢對舊社會進行脫胎換骨的改造。同時,工人階級一躍成為國家的主人。

但是,解放前工人階級社會地位低下、生活貧困,極少人有機會接受文化教育。資料顯示,解放初,上海市區職工總人數約93.7萬,其中半文盲、文盲佔75%,總數逾70萬。

1950年6月1日,中央人民政府政務院下發《關於開展職工業余教育的指示》,要求以工廠企業的工人職員為主要對象,以識字教育為主要內容,進行識字文化運動。

在此背景下,上海市以籌募職工文娛基金的方式買下了東方飯店,並將其改造為上海總工會直屬的文化事業單位——上海市工人文化宮。

歷史的細節在當事人的記憶中清晰可見。1950年9月30日,是上海市工人文化宮成立的日子。上海總工會原副主席李家齊在作於2000年的一篇名為《五十年前的那一天》的文章中寫到:當天上午8時,由四聯工會酒菜業分會組成的40人的火炬隊,高舉火把,浩浩蕩蕩地從新世界金谷飯店出發,經南京西路、黃陂北路、延安東路、大世界折入西藏中路,直達文化宮門口,並把門口象征勝利之火的火盆點燃。

文化宮門前,紅旗招展,鑼鼓喧天,四面八方涌來賀喜的人流。

上午9時,上海總工會時任主席劉長勝致開幕詞。他說,“上海工人們渴望了好久的文化宮,今天終於在國慶前夕開幕了。這是上海工人階級的一件大喜事,這是工人階級在中國共產黨領導下斗爭了幾十年之后才得到了今天。”

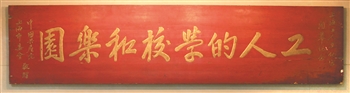

上海市首任市長陳毅在開幕式上熱情洋溢地向上海工人道喜。他代表中共上海市委、市人民政府為文化宮題贈了寫有“工人的學校和樂園”字樣的橫匾。

據上海市工人文化宮第一任主任李祖良回憶,橫匾由兩名解放軍戰士抬著送來,長2.5米,寬0.6米,題詞採用浮雕的方法精心雕刻在一塊上好的實木上,尺寸與文化宮大廳門楣相適應。

多年后,歷經“文革”十年浩劫,各地文化宮、俱樂部恢復活動。中華全國總工會經研究認為,陳毅題詞最能概括辦工人文化宮的方向。1983年7月,在第三次全國工人文化宮俱樂部會議上,這一方向被明確提出,會議號召全國所有工人文化宮、俱樂部都要辦成“工人的學校和樂園”。

上海的文化地標

1950年10月1日,新中國成立一周年之際,上海市工人文化宮對全市職工開放。自那時起,這裡成為延續幾十年的上海文化地標。這座建筑像一塊磁石,吸引著各行各業的工人前來休閑、娛樂、學習,成了名副其實的“工人的學校和樂園”。

早先,東方飯店內設有餐廳、舞廳、彈子房,樓下的東方書場有座位400個,冬鋪皮墊,夏鋪涼席,曾是上世紀上海最大的書場。成立工人文化宮后,這裡設有上海工人圖書館、上海工人運動史料陳列館,以及弈棋室、乒乓球室、健身房、小劇場等文娛活動設施。

日月換新天。

一段影視資料記錄下了文化宮成立之初的場景——“工人文化宮經常請上海的老工人介紹舊上海的歷史,生動的講解、鮮明的對照,使青年工人們受到了深刻的教育﹔在閱覽室裡,備有馬克思、恩格斯、列寧、斯大林和毛主席的著作,以及各種技術圖書雜志。文化宮還為工人們安排了各種文藝體育活動。”

文化宮裡,最受歡迎的項目是乒乓球。球桌設在二樓,打球的人最多時佔據了半個樓面,晚上9點關門時,大家還不願離去。后來擔任中國乒協主席的徐寅生,當時就在這裡打擂台、擺大王,一路過關斬將,成長為國際乒壇名將。

在解放后百廢待興的日子裡,工人們白天熱情工作,晚上紛紛涌入工人文化宮學習、休閑。上海市工人文化宮開放4天就接待了5萬余名職工,半年內有近50萬人次跨進了這裡的大門。

其實,早在1950年4月30日,滬西區工人俱樂部就已先於市工人文化宮開放,當時由工人代表施小妹為俱樂部揭幕。在新中國建立初期的上海,市工人文化宮,滬東、滬西、滬南、滬北及各區縣的工人文化宮和工人俱樂部,共同組成了全市“工人的學校和樂園”。

如火如荼的文化學習很快改變了上海工人階級的面貌。據1956年10月5日上海《勞動報》報道,當時已有25萬名職工擺脫了文盲狀態,這一數字是解放初期上海工人文盲半文盲人數的近四成。

“一聲驚雷”開啟新階段

“文革”浩劫,上海市工人文化宮未能幸免。1966年底,文化宮關閉,陳毅當年送來的那塊匾一度被藏在文化宮內木匠間的地板下。1973年1月,文化宮恢復開放。不少受益於文化宮的人說,在上世紀70年代的那些夜晚,西藏中路上的上海市工人文化宮是一座燈塔。

1971年,上海熱處理廠的青年工人宗福先寫了一部反映自己工廠生活的36萬字小說《政策》。作家茹志鵑看過小說后,鼓勵他說:“你可以試著走這條道路。”

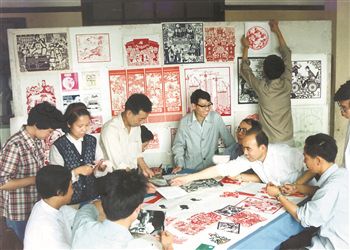

當時,上海並沒有寫作培訓班。宗福先求學無門之際,得知上海市工人文化宮“業余小戲創作學習班”正在招收學員,宗福先以《政策》投石問路,被錄取入學。

入學后,宗福先發現,在文化宮的514號房間裡,坐滿了小戲班的學員。小戲即獨幕劇,這些學員是清一色的一線工人。開課時,他們從位於北新涇的染化九廠、大楊浦的小小照相館、凱旋路的上海熱處理廠等全市各個角落的廠房車間,紛紛聚攏過來。

1978年的夏天,宗福先完成了自己第一部完整的劇本《於無聲處》。這部契合時代的話劇經口口相傳,名聲越來越大。11月7日,上海電視台向全國現場直播﹔11月16日,劇組赴北京演出,並為中央工作會議舉行專場演出。前后一個多月,現場觀眾達6萬多人,同時全國各地有2700多個劇團將這部話劇搬上了舞台。

作為“戲劇舞台上的一聲驚雷”,《於無聲處》獲得原文化部和全國總工會特別嘉獎。它和它見証的歷史時刻,也如分水嶺一般,標志著一個新階段開始了。

1980年入職上海市工人文化宮並工作至今的祝少華,見証了514號房間裡,一個個工人業余劇作愛好者和話劇愛好者破繭而出,他們當中先后涌現出了宗福先、汪天雲、賀國甫、賈鴻源、馬中駿等一批在全國具有影響力的劇作家。

1978年,改革開放開啟。上海市工人文化宮再一次擁抱了時代的熱情。寫有“工人的學校和樂園”的橫匾被從地板下取出,高高挂了起來。

1982年春節前夕,上海市工人文化宮開始為職工辦理圖書借閱証。下午5點后,各地職工蜂擁而來,排起的長隊繞了大樓三圈。到晚上9點文化宮關門時,仍有1000多人不願離去。隆冬臘月,工作人員打開劇場的門,讓人們進劇場休息。這是在工人文化宮工作了近40年的祝少華迄今難忘的一幕。

整個上世紀80年代,文化宮不僅開設有各種各樣的興趣小組、舉辦過各式各類的活動,而且經常深入工廠企業,給一線職工送去慰問演出等精神食糧。

“上世紀80年代,大家都朝氣蓬勃、奮發向上。我們的活動,職工是真喜歡,我們是真用心。大家就是要走到職工中去,走進職工心裡去,就是要辦成名副其實的學校和樂園。”撫今追昔,祝少華感慨萬千。

“工人的學校和樂園”又回來了

“后來,文化宮走過一段彎路。”祝少華說。

上世紀90年代開始,上海人口開始從核心區向外圍擴散。1990年,第四次人口普查時,上海黃浦、盧灣、靜安三個核心區的人口總數為190萬,到了2000年第五次人口普查時,這個數字降至121萬。同時,在“市區體現繁榮與繁華,郊區體現經濟實力”的倡導下,上海的工業進一步向郊區擴散。

這期間,浦東大開發,上海發展加速。隨著市場經濟的推進,外資企業、民營企業改變了上海的就業結構。端“鐵飯碗”不再是人們的唯一選擇,都市白領興起,外來務工人員大量涌入。同時,電影院、KTV等各類市場化文化機構如雨后春筍般興起。

文化宮的訪客在流失,上海市工人文化宮也從“全額撥款”,逐步轉變成“自負盈虧”,面臨著市場大潮下的生存壓力。於是,文化宮開始“以商養人”“以商養文”,出租門面、辦商業展銷、辦旅館……曾有一段時間,文化宮內與職工文化活動相關的場所僅佔總面積的45%。有人批評“文化宮裡沒文化”。

“即使這樣,市宮服務職工的宗旨始終沒變。在經濟最艱難的時期,我們也經常組織文藝小分隊進工廠、進車間、走工地,堅持在‘五一’期間舉辦文藝活動。”祝少華說。

尤其對改革開放后涌入上海灘的大批農民工,工人文化宮敞開雙臂迎接,工人文化宮的活動為他們單調的都市生活增添了一抹色彩。

爭議聲中,工人文化宮逐漸開始回歸。而互聯網時代的到來,給這種回歸搭建了快車道。

2014年3月21日,上海市工人文化宮的品牌項目“公益樂學”誕生,它聚焦職工午餐和下班后的碎片時間,開展各種輕鬆有趣的文化藝術培訓和配套活動,長期免費為職工提供快樂學習的平台,職工提前用微信就可以輕鬆約課。

首期44分鐘搶完464個名額,第二期6分鐘搶完628個名額,第三期3分33秒搶完620個名額……“公益樂學”重現了文化宮當年的盛景。2014年,上海市工人文化宮提出“回歸公益 改革創新”的口號,文化宮“茉莉花藝術團”下屬各團隊演出活動超過100場,市宮的文化活動又回到普通職工身邊。

2016年9月,全國總工會印發《關於加強和規范工人文化宮管理的意見(試行)》,加速了工人文化宮回歸公益的進程。意見要求各級工會切實加強對工人文化宮的管理,突出公益性和服務性,做強文化服務主業,更好地為基層和職工服務。

由“自收自支”變成“全額撥款”,解決了工人文化宮的后顧之憂,文化宮開始“回歸公益、聚焦主業”——攝影、沙畫、肚皮舞、上海話、美妝、瑜伽……各式各樣的文化培訓活動紅火起來了。傍晚下班后,工人文化宮大門重現“隻進不出”的盛景,人們贊嘆“工人的學校和樂園”又回來了。

上海中醫藥大學附屬曙光醫院是一所三級甲等綜合性中醫院,已有一百多年的歷史。今年6月19日,上海市工人文化宮主辦的“傳統文化直通車”開進了這家醫院。結合當時最熱門的垃圾分類話題,“直通車”活動設置了小游戲,參與者隻要將“三文魚”“油墨污染紙張”“電燈泡”等牌子投入相應的垃圾分類箱,就可以得分,拿到相應禮品。醫生、護士、護工等醫院員工玩得不亦樂乎。

“傳統文化直通車”是上海市總工會近兩年打造的上海職工文化新品牌,至今已先后進駐樓宇、園區、工廠、社區、學校、商場、港口等場所,多次將活動直送到貨車司機、快遞員、保安員等“八大員”身邊,為廣大職工搭建起豐富多彩的文化服務平台。

如今,上海市工人文化宮“走出去”的活動散發著時代的熱度——從傳統的企業車間到快遞網點、樓宇園區,從現場歌舞表演到網絡直播,從國企職工到公司白領以及貨車司機等“八大員”群體。

70年歲月,上海市工人文化宮走進職工、服務職工的初心歷經了時間的考驗。

今年國慶期間,上海市工人文化宮將舉辦一系列慶祝新中國70華誕的主題展覽﹔上海首家工匠展示館也將在9月28日對外正式開放。在上海市工人文化宮一樓大廳正對大門的牆壁上,根據陳毅當年送來的橫匾制作的“工人的學校和樂園”幾個大字,迎接著又一代職工的到來。

圖片說明

①上世紀50年代的上海市工人文化宮外景。

②上世紀80年代的上海市工人文化宮外景。

③2019年9月20日,上海市工人文化宮外景。

④1950年9月30日,時任上海市長陳毅為上海市工人文化宮題贈的寫有“工人的學校和樂園”字樣的橫匾。

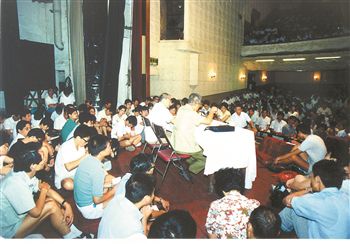

⑤⑥⑦⑧上海市工人文化宮多年來舉辦的各類活動,吸引職工熱情參與。

(本版圖片均由上海市工人文化宮提供)